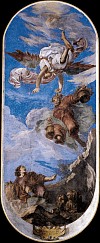

Pietro Novelli

- Daniele nella fossa dei leoni, 1629

- Affresco, cm. 750 x 280

- Ubicazione: Refettorio

|

|

| Questa è la prima opera documentata nella «Chronica» del

Monastero e relativa al 1629 anno in cui il Novelli, con un compenso di 70 onze (A. Mazze

in G. Di Stefano, Pietro..., pp. 104-106), decora la volta del refettorio estivo.

In questo affresco, racchiuso entro una doppia cornice di stucco bianco e dorato,

l’artista adotta un linguaggio figurativo moderno sia per la scelta del campo

ellittico sia per la novità interpretativa dell’iconografia. Contravvenendo ai

«Precetti» del teorico e pittore manierista Giovan Battista Armenini, secondo il quale

«gli antichi» per la decorazione dei refettori sceglievano di norma l’episodio di

Abramo «quando (...) nella valle di Mantre apparecchiò da mangiare agli angeli» (G.B.

Armenini, De veri..., 1586, p. 192), il Novelli invece dipinge la scena

raffigurante Daniele nella fossa dei leoni. L’episodio desunto dalla

letteratura veterotestamentaria (Daniele IV, 33-36) si correla alla «morale della

provvidenza divina che non abbandona mai senza cibo i propri fedeli» (E. De Castro, I

luoghi..., 1990, p. 20), principio che peraltro viene suggellato dalla frase incisa

sul cartiglio, escam dedit timentibus. Una esauriente e qualificata interpretazione

teologica è stata recentemente fornita dal liturgista I. Scicolone (Per

l’aere..., 1996, pp. 4-6), il quale rivede nella scena di Daniele,

l’episodio dell’eremita Benedetto che, nel giorno di Pasqua, riceve in una

spelonca presso Subiaco la visita di un prete che gli reca il pasto. Per i monaci

benedettini la tematica potrebbe altresì servire da memento all’osservanza

della Regola anche nella misura del cibo. Il profeta Abacuc infatti reca con se due cesti,

presumibile riferimento alle «due pietanze» da consumarsi nella «refezione quotidiana

sia di sesta che di nona» e che «bastino in tutti i mesi» (Regola, cap. 39, 1-2).

L’interpretazione novelliana della tematica veterotestamentaria suscitò profonda

ammirazione nei viaggiatori che tra la fine del Settecento e per tutto l’Ottocento

visitarono l’abbazia benedettina. Vivant Denon pittore francese, membro

dell’Accademia reale di pittura a Parigi, ma più noto come viaggiatore- storiografo

è il primo tra gli autori della letteratura dei Ciceroni ad esprimere nel 1788 un

elogiativo giudizio critico riguardo alla tecnica prospettica del sottinsù: «Il pittore

ha dipinto sul soffitto di uno dei refettori Daniele nella fossa dei leoni, forse è la

prima volta che una fossa sia stata dipinta su un soffitto, ma il pittore ha

brillantemente superato questa difficoltà e stando con il capo alzato, si vede con la

massima naturalezza quanto si dovrebbe aver visto a volo di uccello.

Questo affresco e le pitture su tela che si trovano nella chiesa

dimostrano che questo artista possedeva perfettamente la tecnica dei vari generi di

pittura» (V. Denon, Voyage..., 1788, pp. 97-100). Tra i viaggiatori che

nell’età neoclassica scelsero la Sicilia per indagare sulla cultura artistica, va

ricordato il cavaliere Gastone conte della Torre di Rezzonico, «patrizio comasco» e

conoscitore d’arte. Le testimonianze della visita effettuata in Sicilia nel 1793

saranno pubblicate nella prima edizione del suo «Viaggio della Sicilia» che sarà edito

a Palermo nel 1828. Il Rezzonico, recatosi a San Martino il 26 agosto 1793 accompagnato

dal «P. Drago bibliotecario e dal signor Tough urbanissimo (...) banchiere» del conte,

alla vista dell’affresco non indugia a stabilire un immediato confronto stilistico

con l’artista emiliano G.F. Barbieri e formula un giudizio alquanto lusinghiero:

«ammirai un fresco del Morrealese, che di poco ammette il paragone. E’ dipinto con

tocco sì magistrale e risoluto, che l’avrei a prima vista giudicato del Guercino, e

somiglia a quei bellissimi freschi della Notte, dell’Aurora e della Fama nella villa

Ludovisi» [a Roma] (G. Rezzonico, 1828, p. 29). E non solo. Il Rezzonico col naso in su e

con gli occhi fissi alla volta «sfondata» del refettorio, osserva con compiaciuto

apprezzamento l’impari tecnica dell’illusionismo spaziale con cui il Novelli ha

narrato il processo miracolistico realizzato con esemplare strategia cromatica. Con

l’ausilio della «lente progressiva»-il conte descrive la perfetta evoluzione

acrobatica in cui si cimenta il profeta Daniele lungo lo stretto antro ellittico. «Qui

con artificio inarrivabile si è dal - Novelli sfondata la volta e aperta largamente, per

dipingervi di sotto in su Daniele fra i leoni. Pareva impossibile sì pensiero, ma il

pittore pose Daniele sul margine d’un’orrida grotta, di cui ruppe il ciglione, e

ne cavo coll’ombra i recessi» (G. Rezzonico, 1828,.p. 26). Il Rezzonico si sente

rapito dal virtuosismo di gravitazione che esercita la spettacolarità del- l’angelo

e di Abacuc librati in aria ed entrambi equilibratamente adagiati sui fuochi

dell’asse maggiore dell’elisse. Il viaggiatore dinanzi alla magistrale soluzione

figurativa realizzata da uno studioso di geometria prospettica, quale era il Novelli,

avverte la necessita di encomiare l’esito scientifico della rappresentazione.

"Il sottinsù dell’Angelo volante, e dell’Abacucco sospeso non può essere

più magistrale per l’ottiche leggi si ben osservate, e per vario ,contrasto delle

linee, e per lo sviluppo favorevole delle membra, e del. loro giro, ch’empie tutto lo

spazio del vasto quadro con ottima simmetria in tre parti distribuito, di cui Abacuc

occupa il centro, e Daniele un terzo, e l’Angelo un altro» (G. Rezzonico, 1828, p.

26). II Rezzonico fa un distinguo riguardo agli. artisti della "maniera"

barocca: l’affresco del Novelli lo farà ricredere al punto che il critico

neoclassico, dopo aver confessato l’ingiusta prevenzione nei riguardi della cinetica

che agisce su Abacuc e Daniele, conclude: «Io nulla ho veduto che fosse più ragionevole

e più ingegnoso, e pure mi stanno in mente i lodatissimi artifizi degli scorti de’

Carracci, e del Guercino in casa Sampieri, e qui del Correggio nostro, e del Buonarroti.

Il Novelli è massimo uomo e poco da noi conosciuto» (G. Rezzonico, 1828, p. 30).

Un’altro «artificio» degno di nota è l’interpretazione novelliana della resa

luminosa della volta del Refettorio, dove, secondo i precetti della Regola «tanto

l’ora della cena quanto quella dell’unica refezione (...) si faccia con la luce

del giorno» (Regola, 41, 9). A undici anni.di distanza lo storiografo cassinese P.

Michelangelo Celesia rilegge in chiave storico-critica l’affresco eseguito dal

giovane artista allievo di Vito Carrera. Nell’esordio benedettino, il Novelli - a

dire dello storiografo - affronta un soggetto tanto «ardito» che gli permette di

raffigurare una «scena» che "non poteva esser presentata in un aspetto più

imponente" (M. Celesia, Descrizione..., 1839, pp. 16-17). Supportata da un

efficace commento e altresì la sequenza descrittiva ricca di pathos: « Tu vedi una cava

profonda piena di tenebre all’interno, ed in poca parte illuminata di fuori per la

degradazione della luce» (M. Celesia, 1839, pp. 16-17) correlata ad una arguta

lettura,della scenografia spaziale: «Le tre figure non occupano che poco spazio in quella

volta, ove fanno un bel contrapposto alquante nubi sparse nell’azzurro del cielo;

eppure elle sono con tanta maestria condotte nello scorcio, e così bene seppe il Novelli

regolare le proporzioni della prospettiva, che si presentano della naturale grandezza»

(M. Celesia, 1839, pp. 17-18).

Presumibilmente il Novelli, seguendo questa volta i «precetti»

dell’Armenini, o avendo egli stesso osservato de visu i sottinsù di Giulio

Romano, apprese il modo di «sbucar la volta per forza de’ contorni» e far

«spiccare fuori con tanto rilievo» i personaggi «che più al vivo si mostrano che al

dipinto» (G.B. Armenini, 1586, p. 178). E come Giulio, anche il nostro Pietro, per

parafrasare ancora l’Armenini, «diè forma mirabile all’arte [siciliana] e

convenienza ragionevole al soggetto»; nel nostro caso al miracolo ricevuto da Daniele

(G.B. Armenini, 1586, p. 178). L’angelo del Novelli ripropone, nella mano destra, la

medesima gestualità riscontrabile nelle creature angeliche del Guercino (vedi il rame

raffigurante San Sebastiano soccorso da due angeli eseguito nel 1617 ovvero la tela

raffigurante la Vestizione di S. Guglielmo del 1620). L’artista monrealese

tuttavia preferisce riprodurre nella torsione del corpo, la lezione manieristica di Giulio

Romano più consona al rispetto delle regole di equilibrio conferite alle ali

dell’angelo. E giustamente Di Stefano, il primo studioso del nostro secolo, aveva

scritto che «l’opera ci mette a contatto con un artista maturo (...) nuovo» (G. Di

Stefano, Pietro..., ed. 1989, p. 17). Un artista che, rielaborando gli stilemi del

manierismo emiliano, saprà affrontare con estrema disinvoltura tecnica le nuove regole

della spazialità che saranno propagate dalla manualistica tardo-inascimentale in area

veneta. Non è tuttavia da trascurare l’esuberante varietà della «concentrazione»

stilistica operata dal Novelli in quest’opera della quale, come si dirà, rimane

anche la documentazione grafica del disegno preparatorio che permette di rilevare le

differenze. Nell’affresco infatti la decisiva impronta manieristica (assente nel

disegno) si manifesta nella linea serpentinata (delegata al panneggio) e che scorre con

maggiore efficacia lungo l’asse del braccio e della gamba destra di Daniele, nonché

del braccio sinistro di Abacuc. Tuttavia il Novelli non rinunzia a riproporre nel genere

«campestre» (canestri con frutta) la coeva citazione fiammingo-lombarda.

L’ariosità cromatica si evidenzia anche nel disegno preparatorio (mm. 295 x 198)

eseguito con «matita rossa, penna e inchiostro nero, acquarellatura grigio- celestina su

carta avorio», custodito presso la Galleria Regionale di Palazzo Abatellis e recentemente

(1990) restaurato. Nella stesura grafica, come ha ben evidenziato la Grasso, lo spazio

risulta «più contratto, con un punto di vista più ravvicinato e angolato dal basso, e

l’angelo in volo e ritratto con un maggiore scorcio» (S. Grasso 1995, scheda n. 76,

p. 238). L’affresco è racchiuso dentro una cornice multipla di stucco bianco e

dorato che mostra una decorazione con motivi a festoni lungo i lati maggiori

dell’ellisse; due coppie di angeli musicanti e festanti separati al centro da un

cherubino, poggiano all’estremità dell’ellisse su un fondale giallo. La

decorazione viene interrotta al centro dei lati maggiori da due tempere monocromate di

color seppia raffiguranti rispettivamente «Daniele dinanzi la statua del dio Bel»

(Daniele 14, 13-22), e, «il banchetto di Davide e Uria» (Samuele, 11, 13); le tempere

poste all’estremità dipinte con il fondo di color verde raffigurano rispettivamente

«il banchetto di Baldassare» (Daniele 5, 1-28) e «l’annunzio della nascita di

Isacco ad Abramo» (Genesi, 18, 1-5). I quattro dipinti sono stati a nostro avviso

aggiunti più tardi all’originale decorazione novelliana, come si evince

dall’assenza di norme spaziali e prospettiche. Per l’esecuzione

dell’affresco, come recentemente ha evidenziato «l’uso della luce radente»

utilizzata dai tecnici del Restauro, il Novelli impiegò tre giornate di lavoro, mentre

per trasportare il disegno dal cartone all’intonaco presumibilmente l’artista si

servì della «tecnica dell’incisione indiretta», ossia impresse «il disegno

sull’intonaco» servendosi di una sorta di stilo fornito di «punta» e ne ripassò i

contorni «a pennello» applicando «la terra rossa» nelle campiture centrali e la terra

nera «nelle parti decorative» (G. Davì, Relazione..., 1996, pp. 7-8). Sono

inoltre venute alla luce, grazie alla monografia della Prescia (Storia..., 1995, p.

126), le vicende correlate alla disastrosa alluvione che investì Palermo e la sua

provincia nel gennaio del 1933. In un articolo curato dall’ing. Luigi Epifanio veniva

infatti segnalato il danno subito dalle infiltrazioni d’acqua sulle pareti che

avevano provocato il crollo del solaio soprastante all’affresco. Il 3 febbraio dello

stesso anno (1933) un non ben identificato tecnico della «R. Soprintendenza

dell’Arte medievale e Moderna della Sicilia» consegnava al soprintendente Francesco

Valenti (?) la relazione del sopralluogo eseguita il 29 gennaio per «constatar[e] i danni

provocati dalle intemperie» (Prescia, 1995, p. 126). Il maggiore danno l’aveva

subito la cappella del Noviziato «che si eleva sul resto delle fabbriche con un tetto

smantellante sotto il quale - dichiarava il tecnico - si rovina l’affresco di Pietro

Novelli (...). Accanto al chiostro si trova il Refettorio con l’affresco di Pietro

Novelli raffigurante Daniele nella fossa dei leoni. Gli scorci del Novelli sono di

una linea perfetta ma anch’essi nelle condizioni attuali della copertura, debbono

necessariamente sparire, come gli altri della cappella del Noviziato, già completamente

inzuppati d’acqua (...). In conclusione, tale stato di abbandono non può essere

ancora protratto senza vedere crollare l’opera fatta da tanti illustri siciliani, che

come (...) il Novelli, lasciarono veri capolavori d’arte, degni di essere conservati

con cura» (Prescia 1995, pp. 126, 128). I recenti restauri, come si e detto, hanno anche

cancellato i segni della «reintegrazione (...) delle mancanze e della completa

ridipintura» a tempera eseguita su «tutta la decorazione e della cornice» operazione

che aveva sortito «un appiattimento generale delle immagini» poiché con questo drastico

intervento erano stati «oscurati i passaggi chiaroscurali ottenuti dal Novelli con

l’uso dei mezzitoni» (G. Davi, 1996, p. 8). L’asportazione radicale delle muffe

e l’ancoraggio dell’arriccio sull’intonaco e degli stucchi ha preceduto il

restauro pittorico dell’affresco eseguito con colori acquerello, nonché la pulitura

degli stucchi che ha restituito all’opera del Novelli l’originale vitalità

cromatica.

Angela Mazzè

Bibliografia: G.B. Armenini, 1586, p. 192; V. Denon, 1788, pp. 97-100;

Rezzonico, C. Gastone, conte di, 1828, p. 24; M. Celesia, 1839, p. 15; G. Di Stefano,

1989, p. 187; E. De Castro, 1990, p. 20; S. Grasso, 1995, p. 238; R. Prescia, 1995, pp.

53, 126; E. De Castro, 1996, pp. 4-6; G. Davi, 1996, pp. 7-8; I. Scicolone, 1996, pp. 4-5.

© Abadir Soc. Coop.a r.l. - S. Martino delle

Scale - |

|

|